搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 人造地球卫星”相关记录462条 . 查询时间(6.026 秒)

中国科学院上海分院春节不停歇,上海新疆13米VGOS望远镜开展联测(图)

空间 射电 卫星

2025/2/18

生生不息又一年,乙巳蛇年如约而至。在万家团聚欢度佳节的时刻,为保障科研生产任务顺利完成,上海天文台科研人员以及后勤保障人员作为“国家人”,舍弃与家人团聚的机会,坚守在科研和后勤保障一线,心系“国家事”,肩扛“国家责”,为空间基准科技事业默默奉献自己的力量。

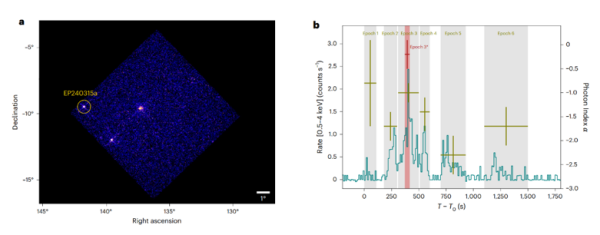

中国科学院“天关”卫星探测到宇宙早期爆发的软X射线信号(图)

卫星探测 宇宙 X射线 信号

2025/2/18

2025年1月24日,基于“天关”卫星(爱因斯坦探针卫星,EP)观测数据,中国科学院国家天文台等的科研人员发现1例来自宇宙早期的伽马射线暴。这一爆发事件的发现,标志着人类首次探测到来自宇宙早期爆发的软X射线信号。这丰富了人类对宇宙早期伽马射线暴的认识,更为探索宇宙的起源与演化提供了全新视角。

“天关”卫星开启了一扇探索遥远宇宙的新窗口,有望让我们以全新视角观察宇宙中最遥远的爆发现象。距发射后仅三...

中国科学院西安光机所参与“天路一号”任务(图)

光谱 卫星 成像

2025/2/21

2025年1月17日12时07分,中高层大气临边探测遥感卫星——“天路一号”发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。中国科学院西安光机所光谱成像技术研究室研制的多普勒差分风成像仪(DWI)是“天路一号”搭载的三台有效载荷之一,该载荷是我国首个中高层大气矢量风场探测载荷,也是国际上首个双视场耦合共用干涉仪的多普勒差分干涉体制测风载荷。

中国科学院国家授时中心骊山天文台1.05米激光测距望远镜建成并投入使用(图)

天文台 激光 观测 卫星

2025/2/21

2024年12月4日,国家授时中心1.05米激光测距望远镜升级改造项目顺利通过验收。上世纪九十年代中期,国家授时中心骊山天文观测站建设了一架口径为1.05米的反射式天文光学望远镜。考虑到卫星导航系统工程任务的需求,国家授时中心决定将1.05米望远镜提升改造成具有激光测距观测卫星能力、以及兼有光学CCD成像天文观测、激光时间同步观测和多功能望远镜,使其在深空探测、空间碎片定位、北斗和GNSS以及测地...

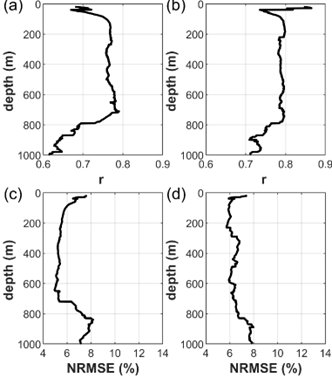

中国科学院海洋研究所基于卫星遥感观测重构水下三维流场的研究取得新进展(图)

卫星 遥感 观测 三维

2024/12/15

2024年12月13日,中国科学院海洋研究所徐永生团队在基于卫星观测重构水下三维流场的研究中取得了突破性进展。相关研究成果发表在国际期刊《IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters》上。

2024年11月26日,中国科学院深圳先进技术研究院数字所陈劲松研究员、王靖雯助理研究员,联合西班牙马德里理工大学(UPM)和意大利国家研究委员会(CNR)等国内外研究机构,在期刊ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing上发表了题为“Field-scale evaluation of a satellite-based terrestri...

中国科学院国家授时中心北斗+5G组合定位无缝切换算法研究取得进展(图)

算法 模型 分析 卫星

2025/2/21

2024年11月29日,中国科学院国家授时中心研究团队提出了一种适用于城市环境的北斗+5G组合无缝定位模型,通过联合分析卫星高度角和载噪比来优化信号切换策略,提升了复杂环境下的定位性能。

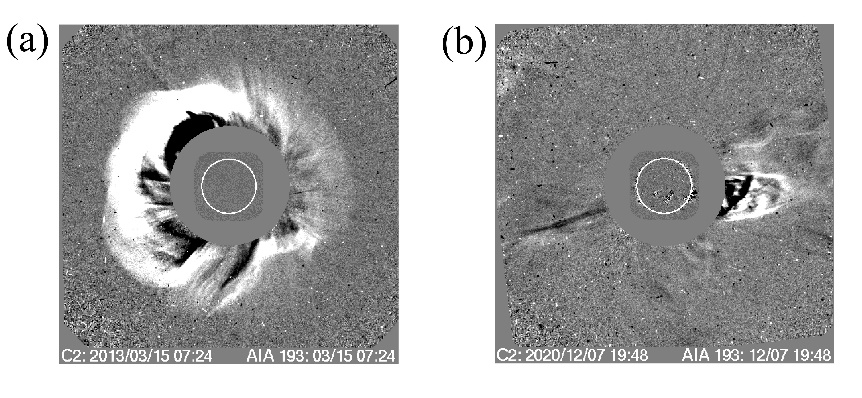

中国科学院国家空间中心科研人员提出一种结合深度学习框架和物理信息的日冕物质抛射到达时间预测模型(图)

物理信息 预测 模型 卫星

2024/11/29

日冕物质抛射(CME)是日冕物质在较短的时间内被大规模抛出太阳的一种现象,是太阳大气中最剧烈的爆发活动之一。CME携带着巨大的质量和磁通量,速度可达每秒几千公里。通常,CME从太阳传播到地球需要2-4天。到达地球后,由CME引发的地磁暴可能会影响航空安全、卫星操作、无线电通信、电力传输以及许多其他高科技活动或设施。因此,需要可靠的预测和早期预警,以便采取适当的措施以减少潜在损失。

中国科学院南海海洋所揭示热浪期间东边界上升流系统浮游植物变化特征与机制(图)

系统 植物 卫星 遥感

2024/11/9

2024年11月8日,中国科学院南海海洋研究所研究员詹海刚和副研究员何庆友团队,联合澳大利亚联邦科学与工业组织研究员Ming Feng,在海洋热浪期间全球东边界上升流系统浮游植物变化研究方面取得进展。相关研究成果以Reduced and smaller phytoplankton during marine heatwaves in eastern boundary upwelling syste...

中国科学院国家授时中心星间时间同步技术进展(图)

卫星 导航

2025/2/21

中国科学院国家授时中心的研究团队在星间时间同步技术研究方面取得了重要进展。研究基于北斗三号星座中的所有29颗卫星的星间链路(ISL)测量数据(来自图1系统),对双向时间同步算法进行了优化。通过结合运动延迟、相对论效应和硬件延迟等多种误差校正技术,进一步提升了星间时间同步精度。

中国科学院国家授时中心区域多站实时时间传递研究取得进展(图)

系统 卫星

2025/2/21

2024年10月14日,中国科学院国家授时中心研究团队提出了一种使用非差网解的区域多站多系统实时时间传递算法。该算法联合一个区域内的地面站接收到的多系统非差观测值,使用网解的形式,同时估计地面站用于时间传递的接收机钟差。该方法无需实时卫星钟差,可减少时间传递对外部产品的依赖。

中国科学院国家授时中心引入短期预报轨道求解低轨卫星实时钟差(图)

卫星 信号

2025/2/21

2024年10月11日,中国科学院国家授时中心低轨卫星实时定轨定时研究小组王侃研究员团队,与澳大利亚科廷大学Ahmed El-Mowafy教授团队联合提出一种新方法,该方法有助于提升低轨卫星钟差参数的精度。

中国科学院沈阳分院大连化物所凝胶绿色推进技术助力“SATech-01”卫星成功升轨(图)

卫星 数据

2024/10/11

2024年9月20日,大连化物所绿色动力系统飞行项目联合团队王晓东研究员、陈文武研究员等自主研制的凝胶HAN推进技术,成功执行了“SATech-01”卫星升轨任务,实现了凝胶绿色推进技术的在轨工作。

中国科学院大连化学物理研究所凝胶绿色推进技术助力“SATech-01”卫星成功升轨(图)

卫星 动力系统 数据

2024/9/22

2024年9月19日,中国科学院大连化学物理研究所绿色动力系统飞行项目联合团队王晓东研究员、陈文武研究员等自主研制的凝胶HAN推进技术,成功执行了“SATech-01”卫星升轨任务,实现了凝胶绿色推进技术的在轨工作。

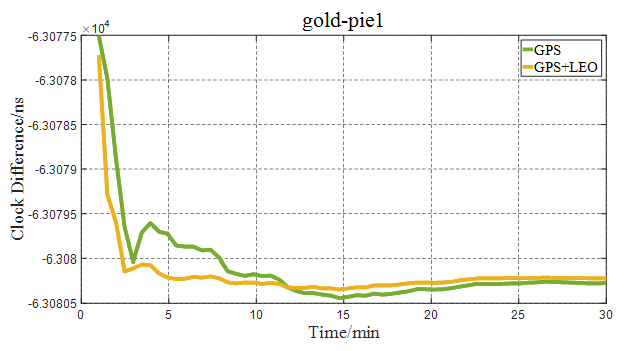

中国科学院国家授时中心低轨增强GNSS高精度时间传递算法研究取得进展(图)

算法 卫星 导航

2025/2/21

2024年9月11日,中国科学院国家授时中心研究团队提出了一种低轨增强GNSS高精度时间传递算法。随着全球卫星导航系统技术的不断进步,时间传递的速度和稳定度已成为衡量系统性能的关键指标。一项最新的研究突破,通过利用低轨卫星技术,为实现远距离、高精度的时间传递提供了新的解决方案。